經過八個月的現(xiàn)場走訪和實地勘察,谷上禮老人整理齊了關于雄安新區(qū)的各樣式地圖,并自己手繪了一張白洋淀區(qū)域的水文圖。

谷上禮(中)與霍承禹、朱鴻組成“雄安新區(qū)地質課題組”,在白洋淀乘船考察。

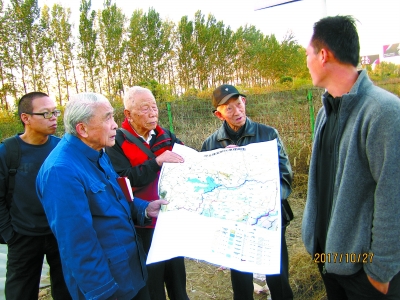

初到雄安,谷上禮(左二)與霍承禹(右二)、朱鴻(左三)靠著一張地圖,邊問邊找,一步一個腳印進行調查研究。 中國地質大學(北京)提供

谷上禮在白洋淀附近考察地質情況,并對巖層構造進行詳細記錄。

谷上禮正在通過放大鏡觀察雄安巖層結構。

每到周末,谷上禮都會到社區(qū)義務講課,普及地質知識。他的授課與時俱進,最近的內容都與白洋淀有關。中國地質大學(北京)提供

羅盤、放大鏡和地質錘是“地質三寶”,這些寶貝伴隨谷上禮在地質一線“戰(zhàn)斗”超過50載。

碧波千頃的白洋淀里蘆葦搖曳,百里葦海中有一艘小船在緩緩前行,駛過平靜的湖面,激起陣陣漣漪。船上坐著的三位老人白發(fā)蒼蒼,平均年齡86歲,他們都是中國地質大學(北京)的退休教授。三位老人時而拿起陀螺儀,時而用望遠鏡遠眺,時而又在紅色的小本上記錄,忙得不亦樂乎。其中主要承擔記錄工作的老人叫谷上禮,今年馬上就85歲了,他是這個雄安新區(qū)地質勘探志愿小組的發(fā)起人。

“我們這些老地質工作者趕上了黨的十九大,趕上了國家的千年大計,一定要發(fā)揮自身優(yōu)勢,能做多少做多少……”2017年4月1日,退而不休的谷上禮得知黨中央、國務院設立河北雄安新區(qū)的消息后,當即萌發(fā)了志愿參與的想法,他找到了老同事霍承禹教授和朱鴻教授,三人一拍即合,自發(fā)組成“雄安新區(qū)地質課題組”。

這個組合“分量十足”。三人平均年齡86歲,其中,霍承禹年齡最大,當年已是92歲高齡,而谷上禮年齡最小,當年也已82歲。

“總覺得時間不夠用,一天恨不得掰成48個小時。”回憶起在雄安新區(qū)的那段日子,谷上禮覺得分外充實。

初到雄安,人生地不熟,三人全靠一張地圖,邊問邊找,年邁卻有力的步伐踏遍這片熱土。炎熱的午后,老人們頂著驕陽,顧不上草地里的蚊蟲,一門心思都撲在地質勘測上,滿頭大汗不說,臉也曬得黝黑。夜晚回到住所,谷上禮又主動承擔起整理歸檔素材的重任,由于信息龐雜,經常一干就到后半夜。

白天在外奔波、晚上整理資料……經過跨度八個月的校內和野外調查,一份用心血凝煉而成的《雄安新區(qū)地質研究及工作建議》課題報告出爐。11萬字內容,匯集了豐富的雄安新區(qū)基礎地質資料,提出了“關于設置雄安新區(qū)應急飲用水戰(zhàn)略儲備水源地”“加強地熱資源回灌工程”“建設雄安新區(qū)‘地下長城’文化帶”等十項建議,該科研成果得到了北京市科協(xié)的認可和肯定,其中有的建議已得到有關單位的采用。報告還提出為了發(fā)掘、宣傳雄安新區(qū)的歷史文化,建議在規(guī)劃區(qū)內建設雄安新區(qū)博物館,這一提議,在2018年4月中央批準的《河北雄安新區(qū)規(guī)劃綱要》中得到了采納。

不光是關注雄安,自中國地質大學(北京)退休后,閑不住的谷上禮從未停止在一線耕耘。1995年,剛辦完退休手續(xù),他就應邀擔任學校黨課輔導教師。做調查、寫講義、制作幻燈片……他拿出了地質勘測的功夫,歷經24年,把黨課講成了學校的品牌課程,聽眾達2萬多人次。

“我剛參加工作那會兒,現(xiàn)在的北京科技大學還叫做北京鋼鐵學院”,“礦業(yè)大學和語言大學的一墻之隔也特別有故事……”谷上禮還以一名老居民的身份,認真梳理了學院路地區(qū)的發(fā)展概況,將高校單位之間的小故事寫成了題為《學院路由來與發(fā)展》系列文章,生動展示出來。

耄耋之年的谷上禮,雙目有神、步伐矯健,他就像一位不知疲倦的園丁,哪里需要就在哪里繼續(xù)耕耘。他把這份奉獻視為幸運,“我還要接著給自己‘找事兒’,做我力所能及的工作,不忘初心、牢記使命,為實現(xiàn)中國夢增磚添瓦。”(記者 潘之望)